Weihnachtsmonat unter dem Strich recht ausgeglichen, aber mit Temperaturextremen

Offenbach, 30. Dezember 2022 – Die ersten kalten Dezemberwochen mit einem eisigen Tiefpunkt in der zweiten Dekade machten vor allem in Teilen des Ostens von Deutschland sowie im Bergland Hoffnung auf eine weiße Weihnacht. Doch das Wetter sorgte ab dem 19. Dezember für eine Kehrtwende um 180 Grad: Was mit Glatteisregen begonnen hatte, endete landesweit mit sehr milden Temperaturen sowie Tauwetter. Sowohl an Weihnachten als auch zum Jahreswechsel kam ein Gefühl von Frühling auf. So fiel der letzte Monat im Jahr 2022 bei ziemlich ausgewogener Niederschlagsmenge und Sonnenscheindauer etwas zu warm aus. Das meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) nach ersten Auswertungen der Ergebnisse seiner rund 2 000 Messstationen.

Eisige Adventszeit, sehr milde Weihnachten und Rekordtemperaturen zur Jahreswende

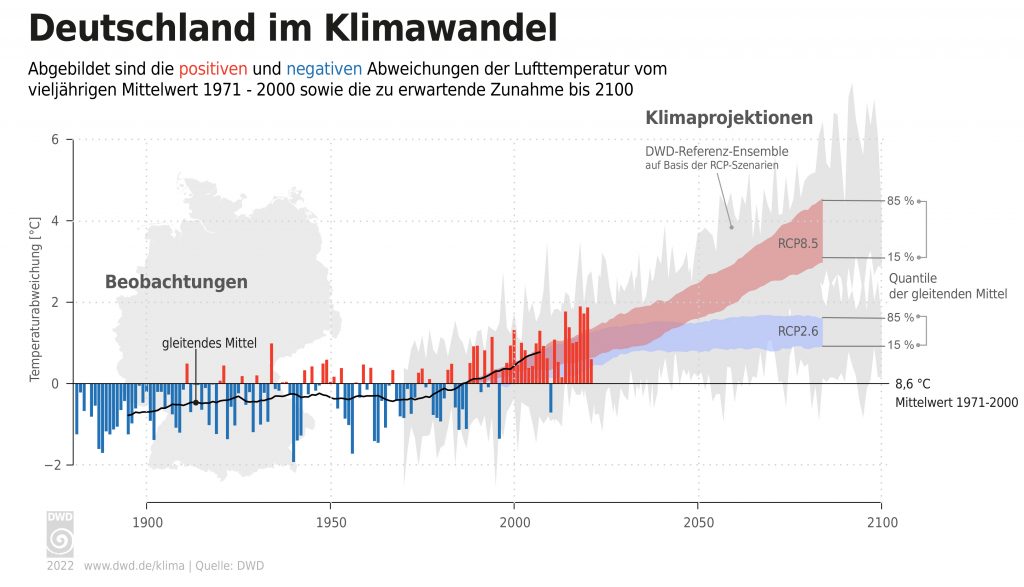

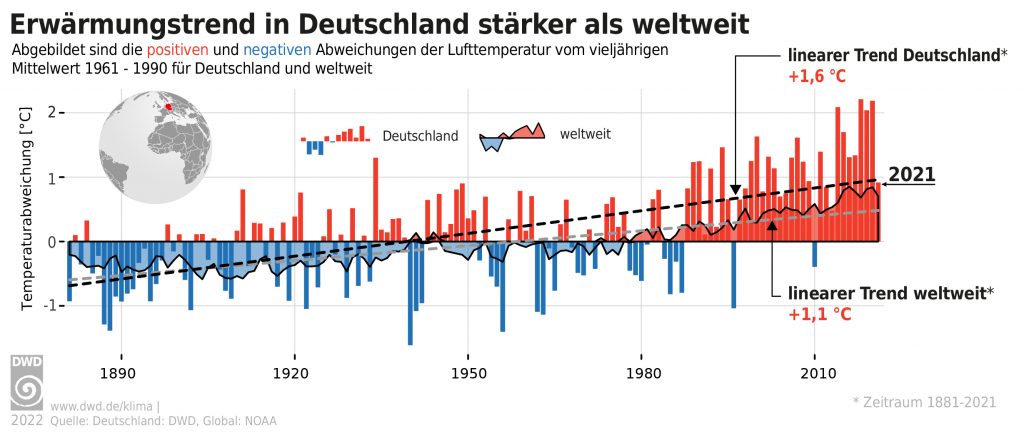

Die erst viel zu kalte und dann teils rekordwarme Witterung führte im Dezember 2022 zu einem Temperaturdurchschnitt von etwa 1,8 Grad Celsius (°C). Der Monat lag damit etwa ein Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990 und erreichte genau das Mittel der aktuellen und wärmeren Vergleichsperiode 1991 bis 2020. Dass diese „Temperaturglättung“, also das Monatsmittel, jedoch extreme Spitzen in sich birgt, zeigen folgende Messwerte: Heinersreuth-Vollhof, Landkreis Bayreuth, erreichte am 18. mit -19,3 °Cden deutschlandweit tiefsten Wert. An Silvester hingegen werden mutige Exoten das Sektglas in kurzer Hose bei 20 °C und mehr im Oberrheingraben tagsüber heben können.

Zunächst Schnee im Nordosten und Bergland, dann regenreiches letztes Dezemberdrittel

Im Weihnachtsmonat fielen rund 65 Litern pro Quadratmeter (l/m²). Das lag nur etwa zehn Prozent unter dem Niederschlagsmittel der Referenzperioden 1961 bis 1990 (70 l/m²) und 1991 bis 2020 (71 l/m²). In den ersten beiden Dekaden zauberte der Dezember vor allem in den östlichen Mittelgebirgen sowie in Teilen des Ostens und Nordens beeindruckende Winterlandschaften. Ab dem 19. wurde dieser Zauber jedoch nach und nach beendet. Glatteisregen läutete Milderung und eine regenreiche Phase ein, in der die Station Sankt Blaisen-Menzenschwand im Hochschwarzwald am 23. mit 63 l/m² den maximalen Tagesniederschlag meldete. Im Schwarzwald waren auch mit über 200 l/m² die höchsten Monatssummen zu finden.

Ausgewogene Sonnenscheindauer

Mit etwa 39 Stunden war die Sonnenscheindauer im Dezember ziemlich typisch. Vergleich: 38 Stunden (Periode 1961 bis 1990) und 42 Stunden (Periode 1991 bis 2020). Am hellsten war es im Süden und Südwesten mit teils über 50 Stunden. Nach Nordosten hin verringerte sich die Belichtungsdauer um mehr als die Hälfte.

Das Wetter in den Bundesländern im Dezember 2022

(In Klammern finden Sie die vieljährigen Mittelwerte der internationalen Referenzperiode 1961-1990. Der Vergleich aktueller mit diesen vieljährigen Werten ermöglicht eine Einschätzung des längerfristigen Klimawandels)

Baden-Württemberg: Die winterliche Witterung der ersten beiden Dezemberdekaden endete mit frühlingshafter Luft, die an den Weihnachtsfeiertagen bei lokal über 16 °C gipfelte. Bis zum Jahreswechsel kam sogar noch eine Schippe Warmluft oben drauf, so dass die Temperaturen an Silvester im Oberrheingraben auf 20 °C und mehr klettern. Im Mittel erreichte die Dezembertemperatur 2,2 °C (0,3 °C). Mit der Milderung kam auch ordentlich Regen auf. Besonders im Stau des Schwarzwaldes, wo sich die Monatsmengen auf über 200 l/m²summierten. In der Fläche brachte der Weihnachtsmonat Baden-Württemberg 70 l/m² (82 l/m²) Niederschlag. Die Sonne schien 45 Stunden (45 Stunden).

Bayern: Die Frostlage in der zweiten Dezemberdekade erreichte am 18. mit Werten von -19 °Cihren Tiefpunkt. Nationaler Spitzenreiter wurde Heinersreuth-Vollhof im Landkreis Bayreuth mit -19,3 °C. Dieselbe Station registrierte am 23. einen Tageshöchstwert von 11,3°C (Temperaturanstieg: 30,6 Grad). Ein solcher Luftmassenwechsel geht nicht störungsfrei vonstatten. So sorgte Glatteisregen im Übergang für gefährliche Zustände. Anschließendes Tauwetter mit Regenfällen führte besonders in Teilen Ober- und Unterfrankens zu Hochwasser. Silvester könnte bei gebietsweisen Rekorden von über 18 °C gefeiert werden. Zusammenfassend hatte der letzte Monat des Jahres 2022 ein Temperaturmittel von 1,2 °C (-0,6 °C), eine Niederschlagsmenge von rund 63 l/m² (76 l/m²) und eine Sonnenscheindauer von 47 Stunden (47 Stunden). Der Freistaat war damit das sonnigste Bundesland.

Berlin: In Berlin zeigte das Thermometer im Mittel 1,7 °C (1,2 °C) und vom 9. bis 18. sogar Dauerfrost. Nächtliche Fröste erreichten bis zu -11 °C. An Weihnachten kletterten die Höchstwerte bereits wieder auf 9 °C und der Jahreswechsel wird frühlingshaft mild. Ein dafür notweniger Luftmassenwechsel erfolgt nicht immer risikofrei. Glatteisregen sorgte am 19. für gefährliche Straßenbedingungen. Glücklicherweise wurden in der Metropole nur vereinzelte Unfälle gezählt. Neben 50 l/m² (53 l/m²) schien die Sonne rund 22 Stunden (35 Stunden). Die Hauptstadt war eine trockene und die sonnenscheinärmste Region.

Brandenburg: Der diesjährige Dezemberwinter erreichte in Brandenburg in der zweiten Monatsdekade seinen Tiefpunkt. Im Schnitt brachte der Weihnachtsmonat 10 Tage Dauerfrost mit Minima bis -15 °C. In den westlichen Regionen lag auch längere Zeit Schnee. Die letzte Monatsdekade war dagegen fast schon frühlingshaft mild, aber auch recht wechselhaft. Im Schnitt erreichte der Dezember 2022 1,4 °C (0,9 °C). Dazu fielen 48 l/m² (50 l/m²) und 26 Sonnenstunden (36 Stunden) standen auf der Schlussrechnung.

Bremen: Bremen war mit 2,7 °C (2,2 °C) ein warmes Bundesland. Auch hier trat im Dezember ein markanter Luftmassenwechsel ein. In den ersten beiden, sehr unterkühlten Monatsdekaden fielen die Tiefstwerte am 17. und 18. auf bis zu -10 °C. Am 19. fiel Regen auf den gefrorenen Böden und nach spiegelglatten Straßen sprangen die Höchstwerte bis zum 20. auf sehr milde 11 °C. Mild, nass und windig blieb es auch bis zum Jahresausklang. 70 l/m² (64 l/m²) Niederschlag und 40 Stunden (33 Stunden) brachte der Weihnachtsmonat.

Hamburg: Der Dezemberwinter machte in den ersten beiden Monatsdekaden auch vor Hamburgs Toren keinen Halt. Bei oftmals klarem Himmel ging es nachts auf bis zu -9 °C hinab. Am 19. endete die Frostzeit mit Glätte sowie Hunderten Unfällen und am 20. schnellte das Quecksilber mit fast 12 °C auf sehr mild. Auch der Jahreswechsel hatte einen frühlingshaften Charakter. In der Summe erreichte der Dezember 2,5 °C (2,0 °C), brachte 75 l/m² (70 l/m²). Dazu schien die Sonne 38 Stunden (31 Stunden).

Hessen: Hier endete der letzte Monat des Jahres 2022 mit einem Mittel von 1,9 °C (0,8 °C). In der zweiten Dezemberdekade wurde Hessen mit eisiger Luft geflutet. Am Morgen des 18. traten Tiefstwerte von -9 bis -15 °C auf. Glatteisregen mit Verkehrsbehinderungen sowie Unfällen beendete ab dem 19. sukzessive die Eiszeit und an den Weihnachtsfeiertagen stiegen die Höchstwerte auf sehr milde 13 °C. In den letzten 31 Tagen kamen 63 l/m² (77 l/m²) und 33 Stunden (32 Stunden) zusammen.

Mecklenburg-Vorpommern: Der Nordosten war im Dezember mit 1,1 °C (1,1 °C) eine kühle Region. Neben Dauerfrost bot die zweite Monatsdekade vielerorts auch eine permanente Schneedecke. Bis zum Weihnachtsfest hielt der Wintertraum jedoch nicht. Ab dem 19. wurde mit vorangegangen gefrierendem Regen und folgender, teils massiver Milderung der Winter ad acta gelegt. Mit 50 l/m² (52 l/m²) und 29 Stunden (37 Stunden) war Mecklenburg-Vorpommern auch eine trockene und sonnenscheinarme Region.

Niedersachsen: Eisige Temperaturen setzten sich in der zweiten Dezemberdekade auch in Niedersachsen durch. Dabei wurden mit jedem Kilometer ostwärts die Fröste strenger. Am 19. führte einsetzender Regen auf den gefrorenen Böden zu einer Unwetterlage. Es gab zahlreiche Unfälle. Auch ein Todesfall war zu beklagen. Die anschließende Milderung mit Höchstwerten zwischen 10 und 16 °C dauerte bis zum Jahresausklang an. Alles in allem lag die Dezembertemperatur bei gemittelten 2,2 °C (1,9 °C), die Niederschlagsausbeute bei 72 l/m² (70 l/m²) und die Sonnenscheindauer bei 43 Stunden (32 Stunden).

Nordrhein-Westfalen: NRW befand sich mit einer Dezembertemperatur von 2,9 °C (2,3 °C) auf dem zweiten Platz der wärmsten Regionen, trotz eisiger Tage und Nächte um die Monatsmitte. Doch die teils über 15 °C milde, ja schon frühlingshafte Luft im letzten Monatsdrittel war dominierender. An Silvester könnten Rekorde purzeln. Vor der Milderung verursachte Glatteisregen am 19. zahlreiche Unfälle im Land. Im Bundesland fielen 85 l/m² (88 l/m²). Die Sonne zeigte sich rund 39 Stunden (37 Stunden).

Rheinland-Pfalz: Der Dezember 2022 war ein Weihnachtsmonat, der gegensätzlicher nicht sein kann, wie folgende Werte zeigen: Minus 15 °C am 18. in Andernach und Plus 15,0 °C am 23. in Bad Dürkheim. Ein Sprung vom tiefsten Winter in den Frühling, begleitet von unwetterartigem Glatteisregen, der zu zahlreichen Unfällen führte. Gemittelt bleibt von diesen Extremen nicht mehr viel übrig, wie die Dezembertemperatur von 2,5 °C (1,3 °C) abbildet. Der Flächenniederschlag lag bei 63 l/m² (76 l/m²). Die Sonne schien 40 Stunden (38 Stunden).

Saarland: Das kleinste Flächenland war als wärmste Region vergleichsweise „groß“. Milde 3,2 °C (1,5 °C) meldeten die dortigen DWD-Stationen. Tiefer Winter mit strengen Frösten unter minus 10 °C waren um die Monatsmitte auch hier ein Thema. Doch die Milderung erfolgte rasch und an Weihnachten kletterten die Höchstwerte bereits auf 14 °C. Auch das neue Jahr wird dann in frühlingshafter Luft eingeläutet. Das Saarland war im Ländervergleich mit 82 l/m² (98 l/m²) ein recht nasses Gefilde. Die Sonne schien mit 46 Stunden (40 Stunden) reichlich.

Sachsen: Die eisige Strömung in der zweiten Monatsdekade ließ die Temperaturen bis in den sehr strengen Frostbereich fallen. Aus Dippoldiswalde-Reinberg wurden dabei am 18. bibbernde -18,7 °C gemeldet. Dabei berichtete neben dem Erzgebirge auch das Tiefland über eine geschlossene Schneedecke. Aus weißer Weihnacht wurde jedoch nichts. Sehr milde Luft setzte dem Wintermärchen – auch im Erzgebirge – ein rasches Ende. Bis zu 17 °C und damit örtliche Rekorde dürfte das Jahresende bringen. Gemittelte 1,2 °C (0,3 °C) zeigten die Thermometer im Dezember. Mit 44 l/m² (60 l/m²) war der Freistaat die trockenste Region. Insgesamt schien die Sonne 35 Stunden (41 Stunden).

Sachsen-Anhalt: In das mitteldeutsche Bundesland strömte in der zweiten Dezemberdekade eisige Luft. Neun Tage lang zeigten die Temperaturen kein positives Vorzeichen. Nachts traten verbreitet strenge Fröste auf. Oberharz am Brocken-Stiege meldete am 13. sogar eisige -17,5 °C. Am 19. setzten die Temperaturen aber zum Steilflug an und schossen zum Weihnachtsfest auf vielerorts über 10 °C. Silvester wird mit örtlich über 16 °C sogar noch einen draufsetzen. Im Schnitt betrug die Temperatur im letzten Monat 1,4 °C (1,2 °C). Neben 59 l/m² (47 l/m²) Niederschlag wurden gut 36 Sonnenstunden (36 Stunden) gemessen.

Schleswig-Holstein: Auch im äußersten Norden gab es zeitweise charakteristisches Winterwetter mit Frost und Schnee. In der dritten Dekade drehte die Strömung auf südwestliche Richtungen und mit Wind und Regen wurde es deutlich milder. Wie der DWD resümierte, lag das Temperaturmittel im Dezember bei 2,3 °C (1,8 °C) und die Niederschlagsmenge bei etwa 86 l/m²(73 l/m²). Hinzu kamen 34 Sonnenstunden (35 Stunden). Schleswig-Holstein war die nasseste Region.

Thüringen: Thüringen war mit 1,0 °C (0,0 °C) das kälteste Bundesland. Der Weihnachtsmonat verzauberte das Bergland mit einer wochenlangen Schneedecke. Im Flachland herrschten in der zweiten Monatsdekade strenge Fröste. Im letzten Monatsdrittel radierten milde Luftmassen und Regenfälle den Winter aus. Das Weihnachtsfest wurde bei bis zu 12 °C gefeiert; an Silvester könnte es zu Rekordtemperaturen von über 15°C kommen. Neben 51 l/m² (64 l/m²) Niederschlag strahlte die Sonne 42 Stunden (36 Stunden).

Text: Deutscher Wetterdienst DWD, Fotos privat