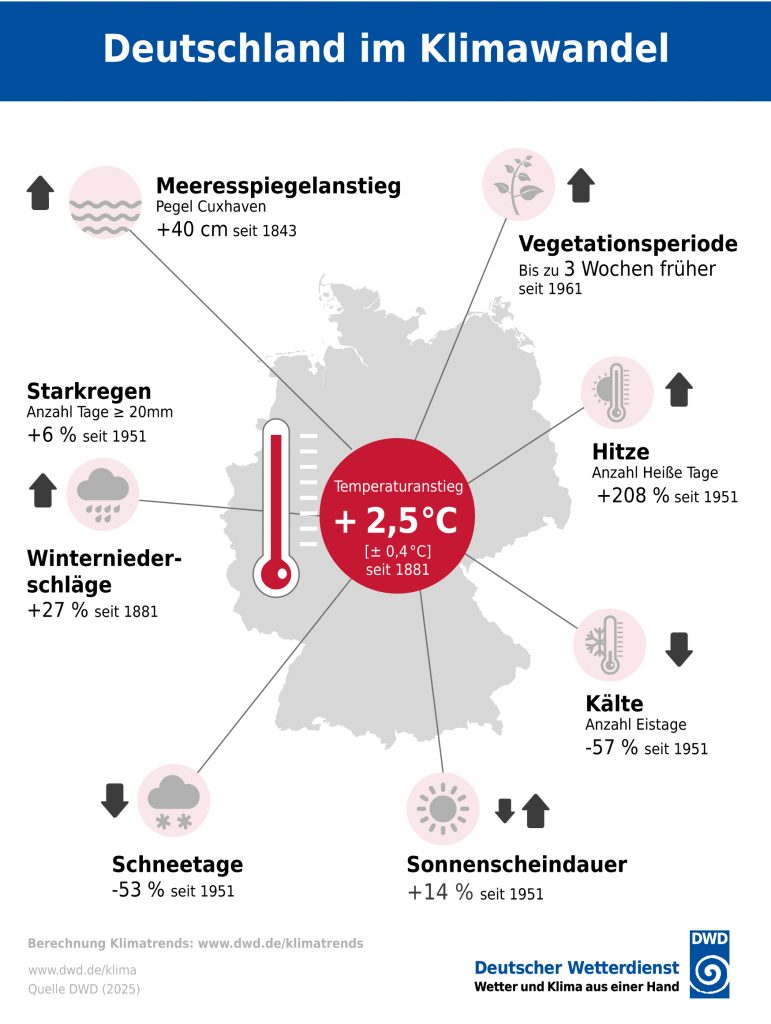

Januar 2026: Winterlicher, aber trockener und sehr sonniger Jahresauftakt

Der Januar zeigte sich in Deutschland winterlich: Im Nordwesten Deutschlands war es, gemessen an der Zahl der Schneedeckentage, der schneereichste Januar seit 2010. Trotz dieser Schneefälle war der erste Monat des Jahres 2026 insgesamt niederschlagsarm. Auffällig war zudem die Sonnenscheindauer, die in Süddeutschland außergewöhnlich hohe Werte erreichte, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) nach vorläufigen Auswertungen der Daten seiner rund 2 000 Messstationen meldete.

Januar mit winterlichem Temperaturniveau und milder Zwischenphase

Der Januar 2026 erreichte in Deutschland eine Gebietsmitteltemperatur von -0,7 °C und lag damit 0,2 Grad unter der Referenzperiode 1961-1990 (-0,5 °C). Im Vergleich zur wärmeren Vergleichsperiode 1991-2020 (0,9 °C) ergab sich eine negative Abweichung von 1,6 Grad. Die Temperaturen lagen insgesamt im Bereich der üblichen klimatologischen Schwankungen, innerhalb des Monats traten jedoch deutliche Unterschiede auf. In der ersten Dekade setzte sich verbreitet Frostluft durch; der bundesweite Tiefstwert wurde dabei am 6. in Oberstdorf mit -21,7 °Cgemessen. Zur Monatsmitte folgte eine deutschlandweite Milderung, die am 16. in Emmendingen-Mundingen im Oberrheingraben mit 16,3 °C ihren Höhepunkt erreichte. Im letzten Monatsdrittel stellte sich dann wieder ein winterliches Temperaturniveau ein.

Verbreitet niederschlagsarm, aber in Teilen Norddeutschlands schneereich

Mit rund 45 l/m² blieb der Flächenniederschlag in Deutschland etwa 25 Prozent unter der Referenzperiode 1961-1990 (61 l/m²) sowie rund 30 Prozent unter dem Mittel der Periode 1991-2020 (65 l/m²). Ein Schwerpunkt der Trockenheit lag mit nur rund 25 l/m² vor allem in weiten Teilen Ostdeutschlands. Die höchsten Monatsniederschläge traten dagegen in den Staulagen des Harzes und des Schwarzwaldes auf, wo örtlich über 100 l/m² registriert wurden. Dort wurde an der Station Bernau-Goldbach am 8. mit 41,5 l/m² der bundesweit höchste Tagesniederschlag gemessen. Im Bergland konnte sich eine dauerhafte Schneedecke halten, während sie in den Tieflagen meist nur episodisch bestand. In Teilen Nordwestdeutschland war der Januar, gemessen an der Zahl der Schneedeckentage, verbreitet der schneereichste seit 2010.

Sehr sonniger Januar mit trüben Regionen im Westen

Der Januar 2026 präsentierte sich deutschlandweit mit rund 67 Stunden ungewöhnlich sonnig. Das klimatologische Soll der Referenzperiode 1961-1990 (44 Stunden) wurde um rund 52 Prozent überschritten; auch im Vergleich zur neueren Referenzperiode 1991-2020 (52 Stunden) ergab sich noch ein Plus von etwa 29 Prozent. Außergewöhnlich sonnig verlief der Monat in Süddeutschland, wo gebietsweise deutlich über 100 Sonnenstunden registriert wurden. Deutlich trüber blieb es dagegen im Saarland und Teilen von Rheinland-Pfalz mit rund 35 Stunden.

Das Wetter in den Bundesländern im Januar 2026

(In Klammern finden Sie die vieljährigen Mittelwerte der internationalen Referenzperiode 1961-1990. Der Vergleich aktueller mit diesen vieljährigen Werten ermöglicht eine Einschätzung des längerfristigen Klimawandels)

Baden-Württemberg: In Baden-Württemberg lag das Temperaturmittel im Januar 2026 mit -0,1 °C im klimatologischen Erwartungsrahmen (-0,7 °C). Unterbrochen wurde die Winterwitterung von einer milden Zwischenphase zur Monatsmitte: Am 16. wurde dabei in Emmendingen-Mundingen, im Oberrheingraben, mit 16,3 °C die bundesweit höchste Temperatur registriert, während am 6. im allgäuischen Leutkirch-Herlazhofen mit -19,3 °C kräftiger Frost auftrat. Der Niederschlag, der meist als Schnee rieselte, blieb mit rund 45 l/m² deutlich unter dem Mittel von 75 l/m². Im Schwarzwald fielen teilweise über 100 l/m². Dort wurde an der Station Bernau-Goldbach am 8. mit 41,5 l/m² der bundesweit höchste Tagesniederschlag gemessen. Außergewöhnlich war hingegen die Sonnenscheindauer: Mit rund 85 Stunden überschritt sie den klimatologischen Mittelwert von 49 Stunden um 73 Prozent. Zwischen Südschwarzwald und Schwäbischer Alb wurden sogar über 100 Sonnenstunden verzeichnet. Der Südwesten war damit im vergangenen Monat eine besonders sonnenscheinreiche Region.

Bayern: Bayern erlebte einen Januarmonat mit großen Temperatursprüngen. Die Gebietsmitteltemperatur lag zwar mit -1,9 °C genau im klimatologischen Mittel von -1,9 °C, verdeckte jedoch die hohe thermische Spannbreite des Monats. Am 6. wurde in Oberstdorf mit -21,7 °C der bundesweit tiefste Januarwert 2026 registriert, während der monatliche Höchstwert im oberbayerischen Wielenbach am 15. auf 14,2 °C anstieg. Der Flächenniederschlag blieb mit rund 45 l/m² unter dem klimatologischen Mittel von 66 l/m². An den Alpen sowie im östlichen Bergland lag teilweise im gesamten Monat eine geschlossene Schneedecke. Besonders auffällig war die Sonnenscheindauer: Mit voraussichtlich rund 88 Stunden wurde der klimatologische Mittelwert von 50 Stunden um außergewöhnliche 76 Prozent überschritten. Spitzenwerte von über 100 Stunden wurden an den Alpen und im Alpenvorland registriert. Bayern wäre damit nach vorläufigen Auswertungen das sonnigste Bundesland im vergangenen Monat.

Berlin: In der Bundeshauptstadt lag das Gebietsmittel der Temperatur im Januar 2026 bei -1,9 °C und damit 0,4 Grad unter dem Referenzwert. Während einer ausgeprägten Kältephase in der ersten Monatshälfte fiel die Temperatur am 12. an der Station Flughafen Berlin-Brandenburg auf -14,1 °C. Unterbrochen wurde der Winter lediglich durch eine kurze Milderung zur Monatsmitte, als am 16. in Berlin-Dahlem ein Höchstwert von 8,9 °C gemessen wurde. Der Niederschlag erreichte mit rund 24 l/m² nur knapp die Hälfte des Klimamittels von etwa 42 l/m², fiel jedoch häufig als Schnee, sodass sich Berlin an rund 17 Tagen unter einer geschlossenen Schneedecke befand. Die Sonnenscheindauer lag mit etwa 60 Stunden rund 40 Prozent über dem langjährigen Mittel von 43 Stunden.

Brandenburg: Auch in Brandenburg begann das Jahr 2026 mit winterlichen Temperaturen. Die im Gebietsmittel -2,1 °C(-0,8 °C) kalte Witterung wurde lediglich zur Monatsmitte kurz unterbrochen. In dieser Phase stieg die Temperatur am 16. in Wusterwitz, Landkreis Potsdam-Mittelmark, auf 11,9 °C, während am 12. in Doberlug-Kirchhain mit -19,6 °C strenger Frost auftrat. Der Monatsniederschlag summierte sich auf rund 25 l/m² und erreichte damit nur knapp zwei Drittel des klimatologischen Mittels von etwa 40 l/m². Dieser fiel überwieg als Schnee, der sich vor allem in den westlichen Landesteilen verbreitet 18 bis 20 Tage halten konnte. Die Sonnenscheindauer lag mit rund 62 Stunden deutlich über dem Klimamittel von 44 Stunden.

Bremen: An der Weser brachte der Januar 2026 mit einer Gebietsmitteltemperatur von 0,4 °C (0,9 °C) eine insgesamt winterliche Witterung. In der ersten Monatshälfte setzte sich dabei teils strenger Frost durch; mit -13,5 °C wurde am 11. der kälteste Wert des Monats registriert. Zur Monatsmitte folgte lediglich eine kurze Milderung, in deren Verlauf die Temperatur am 16. auf 12,0 °C anstieg. Mit rund 45 l/m² blieb der Niederschlag deutlich unter dem klimatologischen Mittel von 59 l/m², fiel jedoch mehrheitlich als Schnee, insbesondere in der ersten Monatshälfte. Die Sonnenscheindauer erreichte rund 49 Stunden und lag damit etwa 25 Prozent über dem langjährigen Mittel von 39 Stunden.

Hamburg: Die Gebietsmitteltemperatur der Hansestadt Hamburg lag im Januar bei -0,3 °C (0,5 °C) und entstand aus einer ausgeprägten Kältephase in der ersten Monatshälfte sowie einer kurzen, aber deutlichen Milderung zur Monatsmitte: Am 16. wurden 12,0 °C erreicht, während am 11. mit -14,3 °C strenger Frost herrschte. Der Niederschlag summierte sich auf rund 77 l/m² und lag damit über dem Klimamittel von etwa 61 l/m²; ein erheblicher Anteil fiel als Schnee. Herausragend war das winterliche Ereignis um den 10., als es im Umfeld des winterlichen Sturmtiefs „Elli“. kräftigen Schneefall und Verwehungen gab. Insgesamt wurden im Januar rund 21 Schneedeckentage registriert; der höchste Wert seit 2010. Die Sonnenscheindauer erreichte etwa 45 Stunden und lag damit über dem Klimamittel von 39 Stunden.

Hessen: In Hessen blieb der Januar 2026 mit einer Gebietsmitteltemperatur von -0,3 °C dem Klimawert von -0,4 °C treu. Auf eine ausgeprägte Kältephase in der ersten Monatshälfte mit kräftigem Frost und dem hessenweiten Tiefstwert von -14,6 °C am 11. im nordhessischen Burgwald-Bottendorf folgte zur Monatsmitte eine kurze, deutliche Milderung, die am 16. mit 13,9 °C in Darmstadt und Offenbach ihren Höhepunkt erreichte. Anschließend stellte sich wieder eine überwiegend winterliche Witterung ein. Der Monatsniederschlag summierte sich auf rund 61 l/m² und erreichte damit fast den klimatologischen Referenzwert von 63 l/m². Der Großteil des Niederschlags fiel als Schnee, der sich vor allem im Bergland bis zu 21 Tage halten konnte. Ungewöhnlich war die Sonnenscheindauer, die mit rund 60 Stunden den klimatologischen Mittelwert von 36 Stunden deutlich übertraf.

Mecklenburg-Vorpommern: Im Nordosten Deutschlands war der Januar 2026 ein typisch winterlich geprägter, zugleich trockener und auffallend sonniger Monat. Die Gebietsmitteltemperatur erreichte -1,5 °C (-0,6 °C). Nach einer kalten ersten Monatshälfte – mit verbreitet strengem Frost – wurden am 11. in Groß Lüsewitz bei Rostock -14,5 °Cgemessen – folgte zur Monatsmitte eine kurze, aber markante Milderung, die am 16. in Boizenburg mit 11,3 °C ihren Höhepunkt erreichte. Das Monatsende war mit einem spürbaren Temperaturrückgang verbunden. Der Januar brachte nur rund 29 l/m² (45 l/m²). Der bestimmende Teil an Niederschlag fiel als Schnee, sodass vielerorts an mehr als 15 Tagen Schnee lag. Besonders auffällig war die Sonnenscheindauer: Mit rund 55 Stunden wurde der klimatologische Mittelwert von 41 Stunden um etwa 34 Prozent überschritten.

Niedersachsen: Niedersachsen befand sich zu Monatsbeginn zunehmend in kalter Winterluft, die am 11. in Wittingen-Vorhop (Landkreis Gifhorn) mit -18,9 °C ihren Tiefpunkt erreichte. Zur Monatsmitte folgte eine markante Milderung, die am 16. in Bevern bei Holzminden mit 12,7 °C ihren Höhepunkt fand, ehe sich in der zweiten Monatshälfte erneut ein winterliches Temperaturniveau einstellte. Die Gebietsmitteltemperatur lag am Monatsende bei -0,2 °C (0,6 °C). Zwischen dem 8. und 10. prägte das winterliche Sturmtief „Elli“ den Witterungsverlauf mit verbreitet kräftigem Schneefall, stürmischem Wind und markanten Schneeverwehungen. Die höchsten Schneemengen traten dabei vom westlichen Niedersachsen über die Lüneburger Heide bis in den Süden und Südosten auf, wo verbreitet 10 bis 20 cm Neuschnee fielen und örtlich durch Verwehungen deutlich höhere Schneehöhen erreicht wurden. Der Monatsniederschlag summierte sich auf 47 l/m²und blieb damit unter dem klimatologischen Mittel von 62 l/m². In den höheren Lagen des Harzes hielt sich nahezu durchgehend eine Schneedecke, außerhalb der Mittelgebirge wurden vielerorts mehr als 15 Tage mit einer Schneedecke verzeichnet. Gemessen an der Anzahl der Schneedeckentage war es der schneereichste Januar seit 2010. Die Sonnenscheindauer erreichte rund 50 Stunden und lag damit deutlich über dem Klimamittel von 38 Stunden.

Nordrhein-Westfalen: In Nordrhein-Westfalen erreichte der Januar mit einer Mitteltemperatur von 1,5 °C (1,1 °C) den im Ländervergleich höchsten Wert. Zu Monatsbeginn setzte sich zunächst kalte Winterluft durch und der tiefste Temperaturwert des Monats wurde am 11. in Eslohe im Sauerland mit -17,0 °Cgemessen. Zur Monatsmitte schwenkte die Witterung vorübergehend auf Mild um: Am 17. stieg die Temperatur in Arnsberg-Neheim auf 13,8 °C und markierte den thermischen Höhepunkt des Monats. Der Monatsniederschlag summierte sich auf rund 55 l/m² und blieb deutlich unter dem klimatologischen Soll von 77 l/m². Gleichwohl fiel ein großer Teil der Niederschläge, vor allem in der ersten Monatsdekade, als Schnee. In den Hochlagen des Sauerlands hielt sich die Schneedecke sogar über den gesamten Monat hinweg. Mit rund 58 Sonnenstunden wurde der klimatologische Mittelwert von 42 Stunden im Januar um etwa 38 Prozent überschritten.

Rheinland-Pfalz: In Rheinland-Pfalz erreichte die Gebietsmitteltemperatur im Januar 0,9 °C (0,2 °C). Der Tiefstwert wurde am 11. in Montabaur mit -12,4 °C gemessen. In dieser frühen Phase des Monats fiel ein Großteil der Niederschläge als Schnee. Gegen Monatsmitte setzte eine Milderung ein, die am 16. in Bad Kreuznach bei 14,0 °Cgipfelte und die Schneedecke landesweit weitgehend verschwinden ließ. Der Monatsniederschlag summierte sich auf rund 49 l/m² und blieb damit deutlich unter dem klimatologischen Mittel von 67 l/m². Die Sonnenscheindauer erreichte etwa 45 Stunden (41 Stunden).

Saarland: Im kleinsten Flächenland wurde im Januar der Tiefstwert bereits am 4. in Saarbrücken-Ensheim mit -9,4 °Cgemessen. In der ersten Monatsdekade fiel überwiegend Schnee. Richtung Monatsmitte folgte eine Milderung, die am 16. in Neunkirchen-Wellesweiler mit 13,9 °C den Höchstwert des Monats brachte. Insgesamt lag die Gebietsmitteltemperatur mit 1,4 °C über dem Mittel von 0,5 °C. Niederschlagsseitig setzte das Saarland hingegen einen bundesweiten Maßstab: Mit rund 88 l/m² entsprach die Monatssumme nahezu dem Klimamittel (86 l/m²) und lag damit höher als in allen anderen Bundesländern. Gleichzeitig zeigte sich der Monat auffallend trüb. Mit nur etwa 33 Sonnenstunden (40 Stunden) wies das Saarland die geringste Sonnenscheindauer aller Bundesländer auf.

Sachsen: In Sachsen präsentierte sich der Januar 2026 mit markanter Trockenheit und ungewöhnlich viel Sonnenschein. Die Gebietsmitteltemperatur lag bei -2,0 °C (-1,2 °C). Der Tiefstwert wurde am 12. in Sohland mit eisigen -19,6 °Cgemessen. Bereits in der ersten Monatshälfte etablierte sich eine verbreitete Schneedecke. Zur Monatsmitte folgte eine kurze, aber deutliche Milderung, die am 16. in Aue mit 13,9 °Cihren Höhepunkt erreichte. Trotz dieser milden Unterbrechung lag in den höheren Lagen des Erzgebirges durchgehend Schnee, während landesweit im Mittel rund 19 Tage mit Schneedecke registriert wurden. In puncto Niederschlag verlief der Monat bemerkenswert trocken: Mit rund 26 l/m²wurde nur gut die Hälfte des klimatologischen Mittels von 49 l/m² erreicht; damit zählt der Januar zu den trockensten Januarmonaten der letzten 30 Jahre. Gleichzeitig zeigte sich Sachsen ungewöhnlich sonnig: Rund 70 Sonnenstunden entsprachen einem Plus von etwa 40 Prozent gegenüber dem Klimamittel von 50 Stunden.

Sachsen-Anhalt: In Sachsen-Anhalt nahm der Januar 2026 einen auffällig trockenen sowie außergewöhnlich sonnigen Verlauf und war mit einer Gebietsmitteltemperatur von -1,4 °C(-0,3 °C) insgesamt winterlich geprägt. Diese Eigenschaft schlug sich dabei bereits in der ersten Monatshälfte deutlich in der Schneelage nieder: Am 10. erreichte die Schneedecke im Landesmittel im Zusammenhang mit dem winterlichen Sturmtief „Elli“ verbreitet ihre maximale Höhe, ehe die Kälte am 12. in Genthin mit -18,3 °C ihren Tiefpunkt fand. Zur Monatsmitte folgte ein abrupter Temperaturanstieg, der am 16. in Quedlinburg mit 13,2 °C kulminierte und den ausgeprägten thermischen Kontrast des Monats unterstrich. Mit lediglich rund 30 l/m² blieb der Monatsniederschlag deutlich unter dem Soll von 39 l/m², wobei ein Großteil der Niederschläge als Schnee fiel; besonders im Harz hielt sich die Schneedecke durchgehend, landesweit wurden im Mittel rund 18 Tage mit Schneedecke registriert. Herausragend war die Sonnenscheindauer: Mit etwa 70 Stunden wurde das Klimamittel von 43 Stunden um rund zwei Drittel überschritten, womit der Januar 2026 zu den zehn sonnigsten Januarmonaten seit Beginn der Messungen 1951 zählt.

Schleswig-Holstein: Der Januar 2026 setzte auch im Land zwischen Nordsee und Ostsee ein winterliches Ausrufezeichen. Im Flächenmittel lag an rund 14 Tagen eine Schneedecke, womit der Monat zu den schneereichsten Januarmonaten seit mindestens 2013 zählt. Der kälteste Ort war Hattstedt, als am 11. mit -18,6 °C registriert wurden. Zur Monatsmitte stiegen die Temperaturen spürbar an und erreichten am 16. in Itzehoe und Quickborn mit 11,6 °C ihren Höchstwert, ehe sich anschließend wieder ein winterliches Temperaturniveau einstellte. Die Gebietsmitteltemperatur lag final bei -0,1 °C (0,3 °C). Mit rund 54 l/m² blieb der Monatsniederschlag unter dem Soll von 64 l/m², während die Sonnenscheindauer mit 46 Stunden das Klimamittel von 39 Stunden deutlich übertraf.

Thüringen: Für Thüringen meldete der DWD im Januar eine Gebietsmitteltemperatur von -1,6 °C (-1,3 °C) aber auch große Temperatursprünge. Am 11. sank die Temperatur in Olbersleben (Landkreis Sömmerda) auf -17,6 °C, nur fünf Tage später wurde dort mit 13,1 °C auch der Monatshöchstwert registriert – ein nomineller Temperaturanstieg von über 30 Grad binnen weniger Tage. Außerhalb der milden Zwischenphasen bildete sich landesweit eine nahezu geschlossene Schneedecke. In den Hochlagen des Thüringer Waldes hielt sich die Schneedecke im Monatsverlauf nahezu durchgehend, landesweit wurden im Mittel etwa 18 Schneetage verzeichnet. Mit rund 37 l/m² blieb der Monatsniederschlag unter dem klimatologischen Soll von 51 l/m². Dafür brillierte die Sonne: Mit ungewöhnlichen 70 Stunden wurde das Klimamittel von 43 Stunden um rund 63 Prozent überschritten.

Text: Deutscher Wetterdienst DWD

Fotos: privat