Herbst 2025: Mildes Gesamtbild, nasse Westhälfte und winterliches Finale

Der Herbst 2025 verlief in Deutschland, trotz eines markanten Kälteeinbruchs in der Schlussdekade des Novembers, überwiegend mild. Im September gab es sogar noch einmal spätsommerliche Temperaturen. Auch der Flächenniederschlag lag über dem Soll, wobei die Höchstmengen in Teilen der Westhälfte fielen. Dagegen bewegte sich die Sonnenscheindauer insgesamt im Bereich des klimatologischen Mittels, zeigte jedoch regionale Kontraste mit einem sonnigen Nordosten und einer trüben Mitte, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) nach ersten Auswertungen seiner rund 2 000 Messstationen.

Herbst 2025 überwiegend mild – markante Kältephase zum Finale

Der Herbst 2025 zeigte sich in Deutschland insgesamt mild. Die Mitteltemperatur erreichte 9,7 °C und lag damit 0,9 Grad über dem Referenzwert 1961-1990 (8,8 °C) sowie 0,4 Grad über dem Mittel der Periode 1991–2020 (9,3 °C). Besonders deutlich traten die positiven Temperaturabweichung in Norddeutschland hervor. Die landesweiten saisonalen Temperaturspitzen reichten von spätsommerlichen 32,6 °C, gemessen am 20.9. in Pabstorf (Harzvorland), bis zu eisigen -18,5 °C am 23.11. in Oberstdorf. Grund dafür war ein für die Jahreszeit ungewöhnlich markanter Kaltluftvorstoß, der die Mitteltemperatur zu Beginn der dritten Novemberdekade in weiten Teilen Deutschlands kurzzeitig auf ein Niveau drückte, das eher für den Januar üblich wäre.

Herbst 2025 mit Niederschlagsplus – Höchstmengen in Teilen der Westhälfte

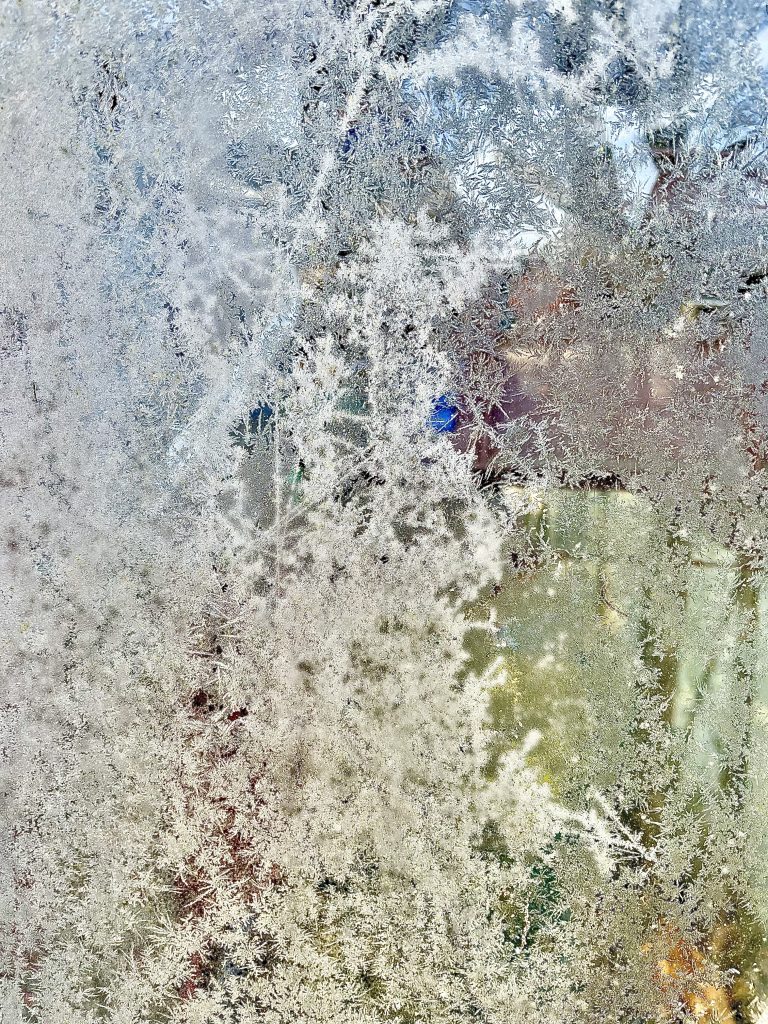

Der Herbst 2025 fiel in Deutschland insgesamt etwas nasser aus als üblich. Mit 204 l/m² lag die Niederschlagsmenge etwa 11 Prozent über dem Referenzwert 1961–1990 (183 l/m²) und etwa 7 Prozent über der Vergleichsperiode 1991–2020 (190 l/m²). Besonders der Nordwesten, Westen und Südwesten, verzeichneten hohe Mengen, in den Staulagen von Schwarzwald und Allgäu teils sogar über 500 l/m². Am 8.9. erreichte Mönchengladbach-Hilderath in NRW mit 118,7 l/m² die bundesweit höchste Tagessumme. Deutlich trockener blieb der Osten; so meldete Berlin mit 120 l/m² die geringste Herbstsumme. Ende November kamen dann auch Winterfreunde auf ihre Kosten, als sich das Bergland in Weiß kleidete.

Herbstsonne im Rahmen, nur Nordosten und Gipfellagen des Südens besonders sonnig

Die Sonnenscheindauer erreichte im Herbst 2025 bundesweit 300 Stunden und lag damit etwa fast 4 Prozent unter dem Referenzwert 1961–1990 (311 Stunden) sowie knapp 6 Prozent unter dem Mittel 1991–2020 (319 Stunden). Besonders sonnig waren der Nordosten, aber auch die Gipfellagen des Südens mit Spitzenwerten von rund 400 Stunden, während die mittleren Landesteile deutlich trüber ausfielen und vielerorts nur 200 bis 250 Stunden verzeichnet wurden.

Das Wetter in den Bundesländern im Herbst 2025

(In Klammern finden Sie die vieljährigen Mittelwerte der internationalen Referenzperiode 1961-1990. Der Vergleich aktueller mit diesen vieljährigen Werten ermöglicht eine Einschätzung des längerfristigen Klimawandels)

Baden-Württemberg: Der meteorologische Herbst 2025 brachte in Baden-Württemberg eine Mitteltemperatur von 9,5 °C und lag damit um 1,0 °C über dem klimatologischen Referenzwert von 8,5 °C. In Ohlsbach im Oberrheingraben wurden am 20.9. nochmals hochsommerliche 32,2 °C gemessen. Dagegen meldete Messstetten auf der Schwäbischen Alb während eines landesweiten markanten Kälteeinbruchs am 22.11. mit eisigen -16,7 °C den Tiefstwert. Zugleich fielen rund 285 l/m² Niederschlag und damit 30 Prozent mehr als im Klimamittel (219 l/m²). Die höchsten Mengen wurden mit teils über 500 l/m² im Schwarzwald gemessen. Die Sonnenscheindauer blieb mit 325 Stunden geringfügig unter dem Klimawert von 344 Stunden und resultierte aus länger anhaltender Bewölkung im September und Oktober.

Bayern: Der meteorologische Herbst 2025 verlief in Bayern insgesamt mild: Die Mitteltemperatur lag bei 8,7 °C und damit 0,8 °C über dem klimatologischen Referenzwert von 7,9 °C. Im Ländervergleich war es der niedrigste Wert. Am 20.9. erreichte Kitzingen im Maintal nochmals hochsommerliche 31,8 °C, während Oberstdorf am 23.11. mit -18,5 °C das bundesweit tiefste Minimum meldete. Beim Niederschlag wurden in der Fläche 215 l/m² (204 l/m²) registriert. Die Sonnenscheindauer blieb mit rund 305 Stunden unter dem Klimawert von 335 Stunden. Ausschlaggebend war vor allem der trübe Oktober.

Berlin: Berlin erlebte im Herbst 2025 eine milde und sonnige Witterung. Die Mitteltemperatur erreichte 10,4 °C und lag damit 0,9 °C über dem Klimawert von 9,5 °C. Die höchste Temperatur wurde am 20.9. in Tempelhof mit 29,5 °C registriert, während das Jahreszeitenminimum am 22.11. am Flughafen Berlin-Brandenburg bei -7,1 °C lag. Die Sonnenscheindauer erreichte 385 Stunden, womit der Klimawert von 315 Stunden um rund 22 Prozent übertroffen wurde – Höchstwert im Ländervergleich. In den letzten drei Monaten fielen in der Hauptstadt 120 l/m²(128 l/m²). Damit meldete Berlin zudem den geringsten Herbstniederschlag aller Bundesländer.

Brandenburg: Der vergangene Herbst brachte Brandenburg eine spürbar milde und lichtreiche Witterung. So erreichte die Mitteltemperatur 10,1 °C und lag 0,9 °C über dem Klimawert von 9,2 °C. Den höchsten Wert meldete Doberlug-Kirchhain am 20.9. mit 30,9 °C, während im südbrandenburgischen Klettwitz am 23.11. mit -11,7 °C den Tiefpunkt eines ersten winterlichen Kälteschubs markierte. Beim Niederschlag erreichte das Land mit 135 l/m² nahezu das klimatologische Soll (127 l/m²). Deutlich hervor trat jedoch die Sonnenscheindauer: Mit 360 Stunden lag sie über 14 Prozent über dem vieljährigen Mittel (316 Stunden).

Bremen: Bremen meldete im Herbst 2025 mit 11,2 °C (9,6 °C) den höchsten Mittelwert aller Bundesländer. Die Temperaturspanne reichte dabei von 28,2 °C am 20.9. bis zu -7,7 °C am 21.11. Der Niederschlag summierte sich auf 200 l/m² (Mittel: 185 l/m²), während die Sonnenscheindauer mit 290 Stunden nahezu dem klimatologischen Wert von 284 Stunden entsprach.

Hamburg: Der Herbst 2025 präsentierte sich in Hamburg mit einer Mitteltemperatur von 10,9 °Cdeutlicher milder als im Klimamittel (9,6 °C); die Temperaturspitzen reichten dabei von 28,9 °Cam 20.9. bis frostigen -6,1 °C am 21.11. Mit 208 l/m² fiel etwas mehr Niederschlag als im Mittel (195 l/m²), wobei sich insbesondere der Oktober als nasser und trüber Herbstabschnitt hervorhob. Dennoch erreichte die Sonnenscheindauer in den letzten drei Monaten 310 Stunden und übertraf das Klimamittel (285 Stunden).

Hessen: In Hessen wurde im Herbst 2025 eine Mitteltemperatur von 9,7 °C gegenüber dem Klimawert von 8,6 °C gemessen. Die Temperaturspitzen bewegten sich zwischen spätsommerlichen 30,4 °C am 20.9. in Schaafheim-Schlierbach und eisigen -11,4 °C am 23.11. in Fulda. Der Flächenniederschlag summierte sich auf 184 l/m² (Klimamittel 188 l/m²), wobei der November besonders trocken ausfiel. Die Sonnenscheindauer blieb mit 245 Stunden unter dem Klimawert von 285 Stunden; der Oktober 2025 war dabei der fünfttrübste seit Messbeginn 1951. Im Ländervergleich war Hessen das

sonnenscheinärmste Bundesland.

Mecklenburg-Vorpommern: Der Herbst 2025 verlief im Ostseeland deutlich milder. So wurden im Mittel 10,4 °C gemessen, ein Plus von 1,4 K gegenüber dem Klimawert von 9,0 °C. Die herbsttypischen Temperaturmarken lagen dabei zwischen spätsommerlichen 28,8 °C am 20.9. in Kirchdorf bis zum winterlichen Minimum von -5,9 °C am 21.11. in Barth. Der Flächenniederschlag summierte sich auf 165 l/m² und lag damit über dem Klimamittel von 145 l/m². Besonders hervorzuheben war die Sonnenscheindauer: Mit 365 Stunden wurden rund 17 Prozent mehr Sonne verzeichnet als im durchschnittlichen Herbstwert von 312 Stunden.

Niedersachsen: Der Herbst bot in Niedersachsen insgesamt ein mildes und zeitweise zu nasses Witterungsbild. Die Mitteltemperatur lag bei 10,7 °C und damit über dem Klimamittel von 9,3 °C. Die saisonalen Eckwerte schwankten von 32,3 °C am 20.9. in Helmstedt-Emmerstedt bis -8,7 °C am 22.11. in Herzberg am Harz. Der Flächenniederschlag summierte sich auf 206 l/m²und übertraf damit das Klimamittel von 182 l/m²; besonders der Oktober zeigte sich niederschlagsreich. Die Sonnenscheindauer erreichte 290 Stunden (282 Stunden).

Nordrhein-Westfalen: Hier erreichte die Mitteltemperatur milde 10,8 °C (9,5 °C). Die Spitzen lagen zwischen 31,5 °C am 20.9. in Warburg und -10,8 °C am 23.11. in Bad Berleburg-Stünzel. Der Flächenniederschlag summierte sich auf 219 l/m² und übertraf damit den klimatologischen Wert von 208 l/m². Am 8.9. wurden in Mönchengladbach-Hilderath 118,7 l/m² gemessen. Damit verzeichnete Nordrhein-Westfalen die bundesweit höchste Tagessumme des Herbstes 2025. Die Sonnenscheindauer blieb mit rund 270 Stunden unter dem Klimamittel von 294 Stunden. Verantwortlich dafür war vor allem der Oktober, der sich als dritttrübster seit Messbeginn erwies und die Lichtbilanz der gesamten Jahreszeit spürbar drückte.

Rheinland-Pfalz: Der Herbst 2025 präsentierte sich in Rheinland-Pfalz mild und deutlich zu nass. Die Mitteltemperatur erreichte 10,0 °C (8,9 °C). Die saisonalen Spitzen befanden sich zwischen 31,5 °C am 20.9. in Bad Dürkheim bis -9,6 °C am 23.11. in Kaiserslautern. Der Flächenniederschlag betrug 246 l/m² und lag damit klar über dem Klimamittel von 199 l/m²; verantwortlich hierfür war vor allem ein extrem nasser September, der die Bilanz stark anhob. Die Sonnenscheindauer erreichte 270 Stunden und blieb deutlich unter dem Referenzwert von 308 Stunden. Ausschlaggebend war insbesondere hier der Oktober, der durch eine ungewöhnlich trübe Witterung geprägt war.

Saarland: Der Herbst 2025 zeigte sich im kleinsten Flächenland mild und phasenweise außergewöhnlich niederschlagsreich. Die Mitteltemperatur erreichte 10,2 °C (9,2 °C). Der Flächenniederschlag summierte sich auf 310 l/m² und übertraf den Referenzwert von 241 l/m²deutlich; ausschlaggebend war der nasseste September seit Messbeginn, der allein rund 170 l/m² in die Herbstbilanz einbrachte. Das Saarland war das mit Abstand nasseste Bundesland in den vergangenen drei Monaten. Die Sonnenscheindauer lag mit 280 Stunden unter dem Klimamittel von 317 Stunden.

Sachsen: Der Herbst 2025 bescherte Sachsen eine Mitteltemperatur von 9,2 °C (8,7 °C). Der Tageshöchstwert wurde mit 31,9 °C am 20.9. in Klitzschen bei Torgau gemessen. Den Tiefstwert hatte am 23.11. Deutschneudorf-Brüderwiese mit bis -17,2 °C auf dem Zettel. Sachsenweit fielen nasse 180 l/m² (155 l/m²); nach einem niederschlagsreichen September und Oktober verlief der November dagegen sehr trocken. Die Sonnenscheindauer erreichte 335 Stunden (319 Stunden).

Sachsen-Anhalt: Die Mitteltemperatur lag in Sachsen-Anhalt bei milden 10,1 °C (9,2 °C). Die Herbstspitzen reichten von 32,6 °C am 20.9. in Pabstorf bis -12,6 °C am 21.11. in Oberharz am Brocken-Stiege. Die Niederschlagsmenge erreichte 125 l/m² und entsprach damit weitgehend dem Klimawert von 120 l/m². Dafür lag die Sonnenscheindauer bei rund 345 Stunden und damit deutlich über dem Referenzwert von 299 Stunden. Besonders freundlich präsentierten sich der September und der November.

Schleswig-Holstein: Im äußersten Norden war die Herbstwitterung 2025 mild und phasenweise deutlich zu nass. So lag die Mitteltemperatur bei 10,8 °C und damit deutlich über dem Klimamittel von 9,2 °C. Den Tageshöchstwert meldete Grambek mit 27,3 °C am 20.9., den Tiefstwert erfasste mit -6,7 °C am 21.11. Quickborn. Der Flächenniederschlag summierte sich auf 280 l/m² und übertraf den klimatologischen Wert von 232 l/m² spürbar; ausschlaggebend war vor allem ein ungewöhnlich nasser Oktober. Die Herbstsonne schien 310 Stunden (292 Stunden).

Thüringen: Der Herbst 2025 zeigte sich in Thüringen mit einer Mitteltemperatur von 9,3 °C (8,2 °C) deutlich milder. Die Temperaturspanne reichte von 31,3 °C am 20.9. in Artern bis -12,0 °Cam 23.11. in Veilsdorf. Der Flächenniederschlag lag bei 155 l/m² und entsprach damit dem klimatologischen Wert von 155 l/m². Die Sonnenscheindauer summierte sich auf 290 Stunden (299 Stunden).

Text: DWD Deutscher Wetterdienst

Fotos. privat