Pressemitteilung zur Eröffnung des 15. ExtremWetterKongresses (2025):

Hamburg – Vor dem Hintergrund der sich global rapide verändernden Wetterbedingungen stellt der Deutsche Wetterdienst (DWD) neueste Ergebnisse der Forschungen über den Status des Klimas in Deutschland vor.

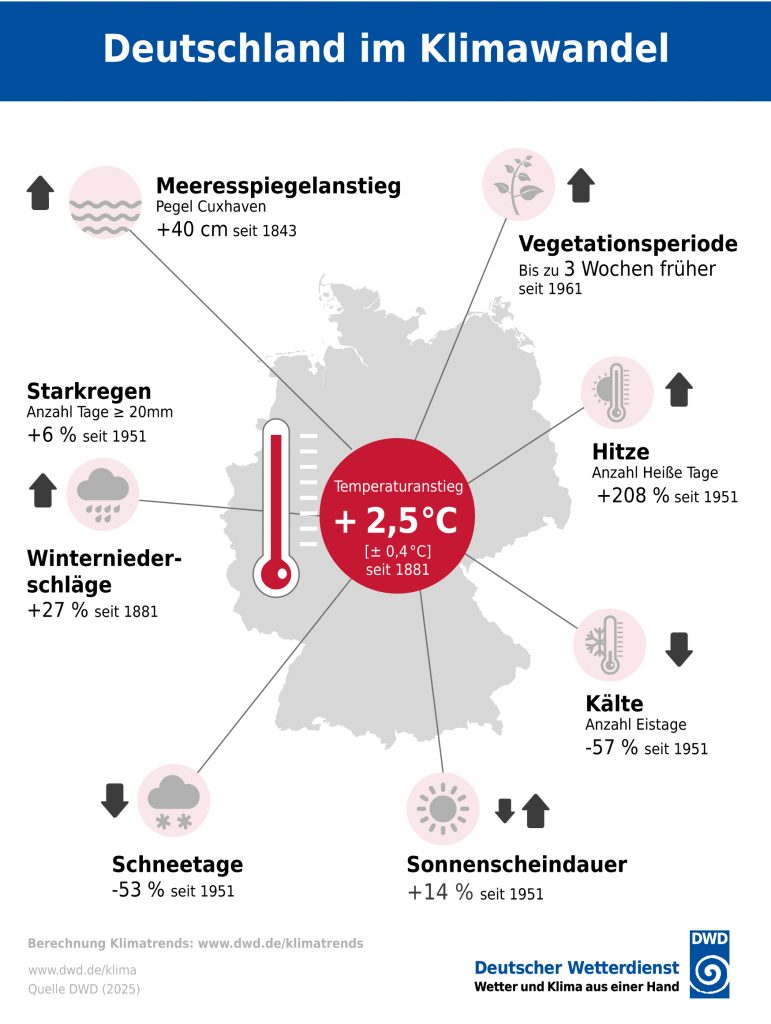

Der DWD belegt in seiner diesjährigen Ausgabe des Extremwetter-Faktenpapiers unter dem Titel „Was wir 2025 über das Extremwetter in Deutschland wissen“, wie sich der Klimawandel in Deutschland in den letzten Jahrzehnten beschleunigt hat und was dies für Auftreten und Ausmaß von Extremwetter in Deutschland bedeutet. So ist zum Beispiel auf Grund der Beobachtungen des Klimas der letzten Jahrzehnte der DWD zu einer Neubewertung hinsichtlich des Entwicklungstrends der Temperaturen in Deutschland gekommen. Tobias Fuchs, Vorstand Klima und Umwelt des Deutschen Wetterdienstes: „Wir beobachten eine beispiellose Häufung von Wärmerekordjahren mit Blick auf das zurückliegende Jahrzehnt. Der Klimawandel beschleunigt sich – und mit ihm nehmen Wetterextreme wie Hitzewellen und Trockenphasen spürbar zu. Besonders in unseren Städten werden die Belastungen für die Menschen immer größer. Deshalb brauchen wir entschlossenes Handeln: Klimaschutz, um die Erderwärmung zu bremsen, und gleichzeitig Anpassung, um die Folgen besser bewältigen zu können. Der Deutsche Wetterdienst liefert dafür die Daten, Analysen und Handlungsempfehlungen – und lädt ein, diese konsequent zu nutzen. Denn wir haben es nach wie vor in der Hand, unsere Zukunft klimagerecht zu gestalten.“

Seit 1960 war hierzulande jede Dekade wärmer als die vorherige. Im Gesamtzeitraum 1881-2024 wurde es jedes Jahrzehnt 0,13 Grad wärmer, für den Zeitraum 1971-2024 lag die Erwärmungsrate schon bei 0,41 Grad Celsius pro Dekade. Die stärkere Erwärmung in den letzten Jahren ist für Deutschland nachgewiesen, tritt aber in sehr ähnlicher Ausprägung in ganz Europa und kaum schwächer global über den Landmassen der Erde auf. Die Klimaforschenden sehen daher großen Handlungsbedarf und die Notwendigkeit für Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen gleichermaßen. Die nach dem Abschluss des Pariser Rahmenabkommens umgesetzten Maßnahmen waren für den Klimaschutz zwar wirksam, aber völlig unzureichend, um das Klimasystem auf einem ungefährlichen Niveau zu stabilisieren. Aktuell geht die Konzentration von Treibhausgasen nicht nur nicht zurück, sie steigt sogar schneller an denn je. Dass wir deshalb die 1,5-Grad- Grenze inzwischen unvermeidbar im Korridor 2028-2036 selbst in der Arithmetik des Pariser Klimaabkommens überschreiten werden, kann nicht mehr überraschen.

Schmelze der Alpengletscher hat sich in diesem Sommer weiter beschleunigt

Mit den steigenden Temperaturen sind die Schmelzprozesse in der Kryosphäre, den Eiskörpern auf unserem Planeten, unmittelbar verbunden. So berichtet Gudrun Mühlbacher, Leiterin des Regionalen Klimabüros München Deutscher Wetterdienst, zur Sommerbilanz der Alpengletscher: „Das Alpenklima war im Winterhalbjahr 2024/25 in den Zentral- und Ostalpen ausgesprochen niederschlags- und schneearm. Die Anzahl der Schneedeckentage war meist um 10 bis 40 Prozent geringer als in einem durchschnittlichen Winter. Die Temperatur war aufgrund vieler Inversionswetterlagen oberhalb von 1000 Metern um bis zu 2°C wärmer als im Klimamittel. Für die Gletscher im Alpenraum sind das schlechte Bedingungen, die die Schmelze beschleunigen.“

Meereis in der Arktis weiter auf deutlichem Rückzug

Auch in der Arktis ist der Klimawandel auf der Überholspur. Hier steigen die regionalen Temperaturen drei bis viermal so schnell an wie im globalen Mittel. Die Folge: Das Meereis wird dünner und verschwindet im Sommer an manchen Stellen ganz. Dieses Jahr erreichte das Meereis im März die niedrigste Winterausdehnung seit Aufzeichnungsbeginn, bevor es sich dank günstiger Eisbewegungen und moderater Lufttemperaturen zum Sommer hin wieder leicht erholte. Dr. Luisa von Albedyll, Meereisphysikerin am Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI), ergänzt: „Wir schauen nicht nur auf die Eisausdehnung oder Fläche, die von Eis bedeckt ist, sondern auch auf das gesamte Eisvolumen. Dieses hat in den letzten vier Jahrzehnten, genauso wie das mehrjährige, alte Eis, ganz besonders deutlich abgenommen.“ Die starken Veränderungen in der Arktis führen auch dort zu neuen Extremen: Es häufen sich starke Stürme, Regenfälle und Temperaturen über dem Gefrierpunkt. Auch marine Hitzewellen, also kurzfristig auftretende, extreme Ozeantemperaturen, haben große Auswirkungen auf die Eisschmelze, die Eisneubildung und auf die Eisdicke. Aktuell herrschen vom europäischen Nordmeer bis weit in die sibirischen Randmeere Meeresoberflächentemperaturen von bis zu vier Grad oberhalb des langjährigen Mittels, die die Kinderstube des Meereises für die Arktis deutlich verändern. „Wir hatten eine so geringe Meereiskonzentration nordöstlich von Grönland wie noch nie. Das gilt allerdings nicht für die gesamte Arktis. Für uns hat es aber während der CONTRASTS-Expedition in diesem Seegebiet bedeutet, dass wir überraschend schnell in der Region vorangekommen sind“, ergänzt der Fahrtleiter der CONTRASTS-Expedition, Dr. Marcel Nicolaus (AWI). Er wird beim EWK in einer Live-Schaltung zum Forschungsschiff Polarstern über diese Expedition und die aktuellen Erkenntnisse sprechen. Auch das antarktische Meereis liegt im Fokus der AWI-Forscher:innen. Starke Hinweise deuten auf einen radikalen Wandel des antarktischen Klimasystems hin. Auf der anderen Seite des Planeten läuft das nahende Meereismaximum in der Antarktis auf die dritt- oder viertniedrigste Winterausdehnung hinaus und manifestiert den dort stattfindenden Klimawandel, der die Ausdehnung des antarktischen Meereises auf ein Maß weit unter die natürliche Variabilität der vergangenen Jahrhunderte reduziert hat.

Nord- und Ostsee erleben einen extremem Wandel: Extreme im Meer: Hitzewellen nehmen zu, Sturmfluten werden heftiger

Auch vor unserer Haustür, an Nordsee und Ostsee verändern sich die Bedingungen in einem nie dagewesenen Tempo. Helge Heegewaldt, Präsident des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie: „Die Nordsee war im Frühjahr und Sommer 2025 so warm wie nie seit Beginn der Messungen. In der Ostsee bei Kiel dauerte eine marine Hitzewelle über 55 Tage – mit Temperaturen von mehr als 4 Grad über dem langjährigen Mittel. Das ist ein klares Zeichen des Klimawandels. Unsere Meere erwärmen sich immer weiter – mit weitreichenden Folgen. Der Meeresspiegel in Cuxhaven stieg seit 1900 bereits um mehr als 25 Zentimeter und er wird weiter steigen. Dadurch erhöhen sich die Wasserstände an unseren Küsten deutlich. Auch Sturmfluten werden vor diesem Hintergrund heftiger ausfallen. Bis 2100 wird mit einem zusätzlichen Anstieg von 0,6 bis 1,1 Meter gerechnet, bis 2150 sogar von 0,8 bis 1,9 Meter – vorausgesetzt, die Treibhausgasemissionen werden nicht drastisch reduziert. Deshalb müssen wir heute handeln – für das Klima, die Meere und vor allem für uns.“

Klimaschutz und Klimaanpassung dürfen nicht an Bürokratie scheitern

Die zu erwartenden Klimaveränderungen erfordern für Deutschland in den kommenden Jahrzehnten ganz erhebliche Anstrengungen im Bereich des Klimaschutzes und der Klimaanpassung. Dr. Frank Voßloh, Geschäftsführer Viessmann Deutschland GmbH, sieht die Politik am Zug: „Wir brauchen auch die Menschen, die diesen Transformationsprozess umsetzen. Wir benötigen jetzt staatliche Unterstützung für Auszubildende, die Berufe lernen, mit denen die Wärme- und Energiewende gelingen kann. Dieser Zukunftsmarkt braucht jetzt dringend Anreize.“ Durch falsche politische Maßnahmen der Vergangenheit hat Deutschland die aufstrebende Wind- und Solarbranche in großen Teilen China überlassen. Kommunikative Fehler haben den Markt der Wärmepumpen stark beschädigt. Hier müssen Kommunikation und Maßnahmen korrigiert werden. Vor ähnlich großen Herausforderungen im Transformationsprozess stehen auch die Ingenieur:innen in Deutschland. Dr.-Ing. Heinrich Bökamp, Präsident der Bundesingenieurkammer, fordert vor dem Hintergrund der wissenschaftlichen Erkenntnisse von der Politik mehr Entschlossenheit: „Die Schäden durch den Klimawandel nehmen zu. Laut einer Umfrage der Bundesingenieurkammer aus dem Juni 2024 befürchten zwei Drittel der Bevölkerung eine weitere Zunahme von Extremwetterereignissen. Mehr als 90 Prozent der Befragten meinen, dass der Staat mehr in die Klimaanpassung von Infrastrukturen wie Straßen, Schienen, Brücken und Dämmen investieren müsse. Die Aktivitäten von Bund, Ländern und Kommunen gehen in die richtige Richtung, sind aber noch nicht ausreichend. Wir brauchen zeitnah verpflichtende gesetzliche Vorgaben mit dem Ziel, die Funktionsfähigkeit und Resilienz lebenswichtiger Infrastrukturen zu gewährleisten. Hierfür bedarf es übergreifender Abstimmung und Koordinierung und – vor allem – einer ausreichend gesicherten Finanzierung der Umsetzung. Der Staat muss jetzt zum Schutz der Bevölkerung handeln. Wir Ingenieure stehen mit unserer Expertise hierfür beratend zur Verfügung“.

Mehr miteinander als übereinander reden

Klimakommunikation ist ein weiterer Schwerpunkt der Tagung. Frank Böttcher, Vorsitzender der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft/Vorsitzender des ExtremWetterKongresses: „Wer die Gesellschaft aufmerksam beobachtet, könnte zu dem Schluss kommen, dass der Austausch unterschiedlicher Positionen schwieriger geworden ist. Wie oft hat man das Gefühl, die anderen bestehen darauf, Recht zu haben. Es erscheint vor dem Hintergrund der gewaltigen Herausforderungen recht sinnvoll zu sein, wenn wir die Art der Kommunikation zu Klimathemen überdenken. Jede Person in unserem Land wird den Klimawandel deutlich spüren. Drei Bereiche erscheinen in der Kommunikation sinnvoll zu sein: Zuhören, miteinander sprechen, Informationen bereitstellen. Diese drei Säulen sollten gleichberechtigt in der Klimakommunikation zu finden sein. Wir unterschätzen oft den Wissensgewinn, der durch das Anhören anderer Positionen entsteht. Hören wir denen mehr zu, die andere Positionen vertreten. Beide Seiten können dadurch lernen und an Verständnis füreinander gewinnen, auch wenn man nicht immer einer Meinung ist. Klimakommunikation ist daher einer der Schwerpunkte der Tagung. Dabei gilt: Jedes Problem hat das Recht auf eine Lösung und wir haben die Pflicht, dem Problem eine Lösung zu ermöglichen.“

Nicht aufgeben, bevor man richtig angefangen hat

Bisweilen verlieren Menschen bei all den Krisen und schlechten Nachrichten die Zuversicht und das Gefühl, noch einen guten Beitrag leisten zu können. Dabei sind Gesellschaften dann besonders anpassungsfähig, wenn sie sich nicht von Angst, sondern von Zuversicht leiten lassen. Dipl. Met. Sven Plöger, Meteorologe und Buchautor, rät: „Nicht aufgeben, bevor man richtig angefangen hat! Immer häufiger höre ich den demotivierten Satz „Das schaffen doch sowieso nicht mehr!“ So auf die Welt zu blicken, endet schnell in einer sich selbst erfüllenden Prognose. Stellen Sie sich vor, eine Fußballmannschaft, die nach wenigen Minuten im Rückstand liegt, würde so denken: Niemals könnte ein Spiel gedreht werden! Dieser Sportsgeist, die Haltung, Chancen zu sehen, muss in unseren Köpfen geweckt werden. Das muss die Aufgabe von uns Klimakommunikatoren sein.“

Ihr finden ein Faktenpapier der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft zum globalen Kipppunkten unter https://extremwetterkongress.org/presse